La deforestación en la Península de Yucatán es un fenómeno previo y estructural. Desde hace décadas, la pérdida de cobertura forestal ha estado impulsada por la expansión agropecuaria y ganadera, la introducción de cultivos intensivos —como la soya transgénica— y el uso extensivo de agroquímicos que degradan los suelos y contaminan los acuíferos. Estas actividades, sumadas a la apertura irregular de caminos rurales y la falta de ordenamiento territorial, han transformado profundamente los ecosistemas tropicales del sureste mexicano.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2021) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, 2023), solo los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo, perdieron más de 48,000 hectáreas de selva entre 2015 y 2021 debido a la expansión agrícola y ganadera. En contraste, el impacto total atribuido al Tren Maya —según las mismas fuentes— no supera las 6,659 hectáreas. En términos proporcionales, el tren representa menos del 12 % de la pérdida forestal causada por la agricultura y la ganadería en tan solo dos municipios del estado.

Pese a ello, la atención pública sobre el tema ambiental en el sureste mexicano se ha concentrado casi por completo en el Tren Maya. El proyecto se ha convertido en un símbolo central de la conversación ambiental y política: una obra pública transformada, a través de redes y medios, en sinónimo de deforestación, ecocidio y devastación ecológica. Este desplazamiento narrativo ha desviado la atención de los procesos que realmente presionan los ecosistemas de la región —la agroindustria, la ganadería extensiva y la urbanización turística—, mientras la conversación digital amplifica imágenes y consignas desligadas de los datos verificables.

Como se explicó en las entregas anteriores, buena parte de la conversación ambiental en torno al Tren Maya ha estado determinada por incentivos político-electorales, dinámicas mediáticas de polarización y la búsqueda de alcance digital, más que por evidencia técnica o rigor científico. En ese contexto, una de las narrativas más persistentes ha sido la que afirma que el Tren Maya es la principal causa de deforestación en la Selva Maya.

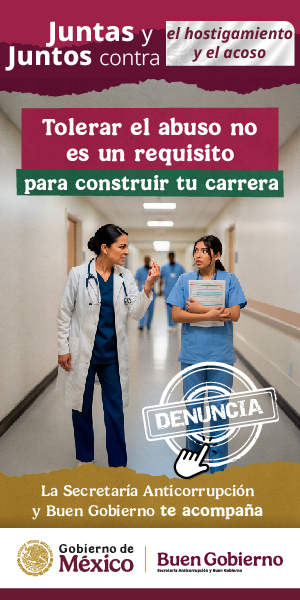

A partir de 2022, los registros de conversación digital —que combinan los datos generales de Google Trends sobre el tema “deforestación” en México y el análisis de conversación digital del cruce temático “Tren Maya + Deforestación”— muestran una convergencia entre ambas dinámicas: el caso del Tren Maya se convirtió en el eje dominante de esa discusión. Los picos de atención sobre deforestación en México estuvieron directamente vinculados con los momentos de mayor conversación sobre el proyecto ferroviario, lo que demuestra que la narrativa ambiental nacional se movió al ritmo del tema Tren Maya.

Imagen 1.0

Imagen 1.0

En el cruce temático “Tren Maya + Deforestación”, la frecuencia de búsqueda y las menciones detectadas en Google Trends —junto con los hallazgos del análisis de conversación digital— muestran que frases como “el Tren Maya destruye la selva” y “ecocidio en la Selva Maya” fueron las más recurrentes durante los picos de conversación entre 2021 y 2025. Estas expresiones, amplificadas por medios y redes sociales, consolidaron un marco narrativo basado en la asociación directa entre la construcción del tren y la idea de un daño irreversible a los ecosistemas tropicales. La narrativa se sostuvo sobre la repetición de imágenes aéreas, videos de desmontes y comparativos visuales que, sin coordenadas verificables, fueron difundidos como evidencia de una pérdida masiva de vegetación. En los espacios digitales, el tren fue convertido en sinónimo de devastación ambiental, mientras que la Selva Maya se transformó en un símbolo moral y político de oposición a la obra. Los datos del análisis de conversación digital permiten distinguir entre dos niveles.

Imagen 2.0

Imagen 2.0

En la conversación general sobre el Tren Maya (octubre 2024 – octubre 2025), los temas ambientales representaron el 20.9 % del total, según el monitoreo de menciones públicas en redes y medios digitales. Dentro de este bloque, el subtema “daños ambientales por el paso del Tren Maya” agrupó las referencias a deforestación, fauna y agua, consolidándose como la tercera categoría con mayor volumen, después de “Fracaso sobre ruedas” (29.5 %) y “Descarrilamiento y choque” (23 %).

Por otro lado, cuando se aísla el cruce temático “Tren Maya + Deforestación”, el panorama se vuelve más concentrado: los temas vinculados a tala, pérdida de árboles y ecocidio representaron más del 45 % del total de menciones ambientales, superando a los de fauna (como los jaguares) y a los relativos al agua. Es decir, cuando la conversación se centra en el binomio Tren Maya–Selva Maya, la deforestación domina claramente la agenda.

La narrativa alcanzó su punto más alto durante la construcción del Tramo 5 Sur (Playa del Carmen – Tulum), cuando videos y fotografías de desmontes circularon con millones de visualizaciones. Sin embargo, la mayoría provenía de zonas ya transformadas por la infraestructura carretera y turística, o de derechos de vía existentes. De hecho, varias de las imágenes virales mostraban áreas de vegetación secundaria o de uso urbano previo, no selva primaria.

Sin embargo, la evidencia técnica y los registros oficiales cuentan otra historia. Los informes de CONAFOR (2021), SEMARNAT (2023) y CEMDA (2023) muestran que la deforestación en la Península de Yucatán es un fenómeno previo y estructural, impulsado principalmente por la expansión agropecuaria y ganadera. Solo los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo, perdieron más de 48,000 hectáreas de selva entre 2015 y 2021 debido a estas actividades, mientras que el impacto total atribuido al Tren Maya —según el propio CEMDA— no supera las 6,659 hectáreas. En términos proporcionales, el tren representa menos del 12 % de la pérdida forestal causada por la agricultura y la ganadería de dos municipios del estado.

La insistencia en responsabilizar al proyecto ferroviario ha tenido un efecto político claro: ha desplazado el debate real sobre el modelo de desarrollo rural de Quintana Roo. Los incentivos electorales y mediáticos han favorecido una narrativa de catástrofe que omite discutir si, dadas las condiciones ambientales del estado —suelos kársticos, alta vulnerabilidad hídrica y biodiversidad endémica—, la expansión del área agropecuaria debería continuar al ritmo actual.

Al centrar la atención en el tren, se ha desviado el foco de los sectores que históricamente han generado la mayor presión sobre la selva. Así, el verdadero dilema ambiental del sureste —cómo equilibrar desarrollo y conservación frente a un modelo agroindustrial insostenible— ha sido sustituido por una controversia instrumentalizada políticamente.

Frente a este panorama, el objetivo de este artículo es reordenar la discusión pública sobre el impacto ambiental del Tren Maya y su contexto ecológico más amplio. La evidencia técnica y los datos disponibles permiten sostener tres afirmaciones centrales que ayudan a entender lo que realmente está ocurriendo en la Selva Maya:

1. El Tren Maya no es la causa principal de deforestación en la Selva Maya, ni siquiera la actividad humana que más pérdida de cobertura genera.

2. A diferencia de la mayoría de los proyectos productivos de la región, el Tren Maya incluye medidas de mitigación y compensación ambiental que rara vez se mencionan en la conversación pública.

3. La deforestación del sureste es un fenómeno estructural, con raíces previas a la existencia de Morena y de la 4T, frente al cual el actual gobierno ha implementado políticas de contención ambiental más ambiciosas que cualquiera de sus predecesores:

- La consolidación del sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de la Península,

- El fortalecimiento del proyecto trinacional de conservación de la Selva Maya (México–Belice–Guatemala), y

- El despliegue de infraestructura ecológica y monitoreo ambiental permanente en los tramos del tren. En otras palabras, la conversación pública no refleja la realidad ecológica del territorio, y el desafío no es solo aclarar los impactos del proyecto ferroviario, sino también visibilizar las causas profundas de la deforestación y las medidas concretas que buscan revertirla.

2. Declaraciones y cobertura mediática

La dinámica mediática que impulsó la narrativa de la deforestación puede rastrearse con claridad en los picos de conversación digital registrados entre 2021 y 2025. Los incrementos de atención pública no respondieron a descubrimientos técnicos o a la publicación de nuevos reportes ambientales, sino a momentos de alta exposición política o emocional. En cada caso, las declaraciones, imágenes o titulares viralizados reforzaron la idea de que el Tren Maya era responsable de la destrucción masiva de la Selva Maya, aun cuando las fuentes carecían de verificación técnica.

Un momento importante de viralización se dio en octubre de 2022, tras la difusión de la fotografía del mexicano Fernando Martínez Belmar, premiada por el concurso Wildlife Photographer of the Year. Aunque la imagen no fue tomada dentro del derecho de vía del Tren Maya, la cobertura mediática nacional e internacional la presentó como “la prueba visual del ecocidio en la Selva Maya”. Portales como BBC Mundo, El País, Forbes México y Aristegui Noticias la acompañaron de titulares que vinculaban el premio con el impacto ambiental del tren, lo que provocó un aumento significativo de menciones y búsquedas relacionadas con “deforestación” y “Tren Maya” en Google Trends.

En abril de 2023, el tema volvió a dominar la conversación a raíz de un reporte de organizaciones civiles —entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— que estimó la pérdida de 6,659 hectáreas de selva por la construcción del tren. La cifra fue reproducida ampliamente por medios como Animal Político, Latinus y El Universal, que en algunos casos omitieron señalar que el propio estudio reconocía limitaciones metodológicas y que gran parte de las áreas incluidas correspondían a zonas urbanizadas, caminos preexistentes o desmontes temporales de obra. SEMARNAT respondió aclarando que los datos oficiales y las inspecciones conjuntas con PROFEPA no coincidían con las magnitudes difundidas y que los desmontes estaban sujetos a reforestación compensatoria dentro de los programas de mitigación ambiental del proyecto.

El siguiente repunte de conversación se produjo en junio de 2023, tras la protesta de Greenpeace México frente a la Estela de Luz en la Ciudad de México, donde se desplegó una manta con el mensaje “Selva Maya en peligro”. El acto fue ampliamente cubierto por medios nacionales y potenciado por influencers y figuras del entretenimiento, lo que generó uno de los picos más altos del periodo. La acción mediática, diseñada para visibilizar la causa ambiental, consolidó el uso de etiquetas como #SelvaMaya, #Ecocidio y #TrenMaya, que durante varios días dominaron las tendencias en X (antes Twitter).

Entre finales de 2024 y comienzos de 2025, la conversación volvió a intensificarse tras declaraciones de algunos activistas que denunciaron “nuevos desmontes” en Quintana Roo y Campeche. En ese mismo periodo, medios nacionales retomaron imágenes aéreas y videos de maquinaria operando, sin precisar coordenadas ni verificar la temporalidad del material. Paralelamente, los reportes oficiales de FONATUR, SEMARNAT y PROFEPA documentaban el cumplimiento de medidas de mitigación, la instalación de pasos de fauna y la reforestación compensatoria en más de 4,000 hectáreas.

El patrón general que emerge de esta secuencia es claro: los picos de atención pública coincidieron con coyunturas mediáticas y acciones de alto impacto visual, no con la difusión de evidencia científica o técnica. En términos comunicativos, la deforestación se convirtió en un tema recurrente dentro de la estrategia de capitalización emocional y política que caracteriza buena parte de la conversación ambiental digital.

En este sentido, la cobertura mediática y digital sobre la deforestación reprodujo la misma lógica observada en el caso de los jaguares: la circulación de material visual impactante y emocionalmente cargado, acompañado de afirmaciones simplificadas, sustituyó el análisis de datos verificables sobre cobertura vegetal y mitigación ambiental. Así, la percepción de un daño irreversible se consolidó no por la evidencia técnica, sino por la reiteración mediática y la amplificación digital.

3. Evidencia técnica y comparativa

A diferencia de la conversación digital, que asoció de manera directa al Tren Maya con la pérdida masiva de vegetación, los datos técnicos disponibles muestran un panorama mucho más matizado. La evidencia oficial, académica y ambiental revela que el proyecto no representa la principal causa de deforestación en la Península de Yucatán, ni en el estado de Quintana Roo, y que su impacto en términos de cobertura vegetal es significativamente menor al de otras actividades económicas históricas, como la expansión urbana, la ganadería y la agricultura en general o instancias de actividad agropecuaria en lo particular.

De acuerdo con cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —una de las fuentes más citadas por los medios opositores al proyecto—, la deforestación atribuible al Tren Maya asciende a 6,659 hectáreas, considerando tanto áreas de desmonte permanente como temporal. Incluso tomando esa cifra como referencia, su magnitud resulta marginal en comparación con las actividades agropecuarias específicas de la región: según datos de CONAFOR (2021), solo los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar perdieron 24,337 y 24,346 hectáreas de selva respectivamente, debido principalmente a un proyecto particular de agricultura intensiva y la ganadería extensiva.

Esta comparación es contundente. En términos proporcionales, el total de deforestación atribuida al Tren Maya —en todos los estados involucrados— representa aproximadamente el 12 % de la pérdida forestal generada por la actividad agropecuaria de solo dos municipios de Quintana Roo . Es decir, el tren no constituye un nuevo patrón de deforestación, sino un fenómeno acotado dentro de un contexto histórico de pérdida de selva impulsado por actividades productivas de gran escala.

El caso de Bacalar es paradigmático. Entre 2014 y 2023, cuatro de los cinco núcleos agrarios con mayor tasa de deforestación —Salamanca, San Fernando, El Bajío y Paraíso— correspondieron a comunidades menonitas, donde la agroindustria intensiva ha impulsado la pérdida de más de 52,000 hectáreas de selva, equivalente al 7.3 % de la superficie total del municipio. De acuerdo con datos de Global Forest Watch (2024) y la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMAQROO, 2023), esta pérdida se asocia principalmente a la expansión de la frontera agroindustrial y al uso extensivo de maíz, sorgo y soya como cultivos comerciales. A ello se suma la degradación del suelo por uso de agrotóxicos y la fragmentación derivada del cambio irregular de uso de suelo, factores que en conjunto explican la mayoría de la deforestación registrada en la zona.

El caso de la soya transgénica constituye uno de los ejemplos más claros de cómo el modelo agroindustrial ha impactado los ecosistemas y las economías locales de la Península de Yucatán. En 2012, la Secretaría de Agricultura autorizó la siembra de soya genéticamente modificada en más de 250,000 hectáreas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que provocó un conflicto directo con comunidades mayas apicultoras por la contaminación de la miel con polen transgénico. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de estas comunidades, ordenando la suspensión del permiso de siembra y reconociendo su derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, informes posteriores de la CONABIO (2020) y del Centro de Estudios de la Biodiversidad (UNAM, 2021) documentaron que la expansión de la frontera sojera continuó de forma irregular, afectando hábitats de polinizadores, contaminando cuerpos de agua y acelerando la pérdida de selva baja en municipios como Bacalar, Hopelchén y José María Morelos.

Estas dinámicas han generado tensiones entre la conservación ambiental y la producción agrícola intensiva. La apicultura, una de las actividades más representativas del territorio maya y fuente clave de ingresos para comunidades rurales, ha sufrido una reducción sostenida de productividad por la pérdida de flora melífera, la deforestación y el uso de pesticidas asociados al cultivo de soya transgénica. En conjunto, estos factores muestran que la presión sobre la selva no proviene de proyectos aislados de infraestructura, sino de un modelo productivo sistémico cuya expansión desordenada ha alterado tanto los equilibrios ecológicos como los modos de vida tradicionales del sur de Quintana Roo y el oriente de Campeche.

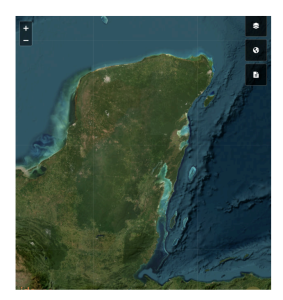

Imagen 3.0.Vista satelital de la Península de Yucatán. Se observan los principales corredores de fragmentación forestal asociados a carreteras, zonas agropecuarias y desarrollos turísticos. Fuente: Sentinel-2 / Copernicus (2024).

En términos técnicos, diversos estudios —incluidos los de la CONABIO y la Universidad Autónoma de Campeche (UAC, 2022) sobre los determinantes de la deforestación en la Península de Yucatán— coinciden en que la proximidad a carreterasy zonas de acceso vehicular es uno de los principales factores asociados a la pérdida de selva. La evidencia satelital muestra que la mayor parte de los frentes de deforestación se ubican a lo largo de corredores carreteros y caminos secundarios, vinculados a la expansión agropecuaria, ganadera y turística. En este contexto, la infraestructura automotriz —no la ferroviaria— actúa como el principal vector de fragmentación y apertura del paisaje forestal. En contraste, el trazo del Tren Maya, al aprovechar derechos de vía preexistentes en más del 70 % de su recorrido, minimiza la apertura de nuevos frentes y reduce la dispersión de impactos sobre la selva primaria (CONABIO-UACAM, Evaluación y mapeo de los determinantes de la deforestación en la Península de Yucatán, 2022; The Nature Conservancy, Análisis de frentes de deforestación en la Península de Yucatán, 2017).

En términos técnicos, los estudios de la CONABIO (2023) y de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC, 2024) señalan que más del 85 % de la pérdida de selva en la península se concentra en un radio de 10 kilómetros alrededor de carreteras y caminos secundarios, lo que convierte a la infraestructura automotriz —no ferroviaria— en el principal detonante de fragmentación ecológica. En contraste, el trazo del Tren Maya, al aprovechar derechos de vía ya existentes, minimiza la apertura de nuevos frentes de deforestación y reduce la dispersión de impactos sobre la selva primaria.

Este tipo de evidencia cartográfica es crucial para entender el contexto real del sureste mexicano. Las imágenes satelitales muestran un paisaje donde las actividades agropecuarias y turísticas han modificado el territorio durante décadas, mientras que la cobertura vegetal asociada al trazado ferroviario representa una afectación mínima, circunscrita a un eje lineal de intervención controlada. En lugar de alterar el equilibrio ecológico regional, el proyecto se inserta en un entorno ya fragmentado, donde la conservación depende de estrategias amplias de manejo territorial y no de la eliminación de un solo proyecto.

Estos procesos de deforestación estructural anteceden por décadas al inicio del proyecto ferroviario y se relacionan con modelos de producción extractivista que afectan de manera directa la biodiversidad local, la calidad del suelo y la contaminación de la Laguna de Bacalar. En contraste, los desmontes vinculados al tren son, en su mayoría, intervenciones lineales controladas, sujetas a programas de reforestación compensatoria, rescate de flora y fauna, y monitoreo ambiental permanente.

El propio Informe Técnico Ambiental del Tramo 5 (Infra Verde, 2024) detalla que los desmontes autorizados se realizaron sobre vegetación secundaria, y que las áreas de selva mediana y alta se encuentran sujetas a reforestación compensatoria y a medidas de restauración ecológica en coordinación con SEMARNAT, FONATUR y PROFEPA. Adicionalmente, el proyecto contempla bancos de germoplasma, programas de rescate y reubicación de flora, y la creación de un hospital especializado para fauna silvestre, enfocado en felinos y otras especies endémicas.

Estas medidas forman parte de un marco ambiental más amplio implementado por el gobierno federal para contener y revertir la pérdida de ecosistemas en la Península de Yucatán. Tres líneas de acción destacan por su alcance y continuidad: la consolidación del sistema de Áreas Naturales Protegidas, el fortalecimiento del proyecto trinacional de conservación de la Selva Maya, y el despliegue de infraestructura ecológica y monitoreo permanente asociado al Tren Maya.

1. Consolidación del sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs).

Entre 2019 y 2024, la SEMARNAT y la CONANP ampliaron y fortalecieron el sistema de ANPs en la península, priorizando zonas núcleo como Calakmul, Bala’an K’aax y Yum Balam, e impulsando corredores biológicos que garantizan la conectividad entre selvas y humedales. El objetivo central es mantener el macizo forestal de Calakmul como el más extenso y continuo del país, integrándolo en sistemas de monitoreo de carbono y biodiversidad, y reforzando su papel como barrera natural frente a la expansión agropecuaria y turística.

2. Fortalecimiento del proyecto trinacional de conservación de la Selva Maya (México–Belice–Guatemala).

Este proyecto, impulsado por la SEMARNAT en coordinación con el PNUD y la GIZ, busca consolidar un esquema de cooperación transfronteriza en manejo forestal, control de incendios y conservación de biodiversidad. Durante la presente administración, México incrementó su participación técnica y presupuestal, con un enfoque en asegurar la conectividad ecológica y la gestión comunitaria de los recursos naturales, integrando a comunidades mayas y organizaciones locales de los tres países.

3. Infraestructura ecológica y monitoreo ambiental permanente.

El componente ambiental del Tren Maya ha incorporado medidas inéditas en obras de infraestructura pública: más de 4,000 hectáreas de reforestación compensatoria, 300 pasos de fauna entre áreas terrestres y aéreas, y la creación de bancos de germoplasma y programas de rescate de flora y fauna. A ello se suma el seguimiento continuo por parte de la Dirección General de Infraestructura Verde, que coordina la verificación satelital del restablecimiento de cobertura vegetal en los tramos más sensibles—particularmente el Tramo 5 Sur, donde los reportes oficiales confirman un avance de 60 % en recuperación natural asistida.

Estas acciones muestran que la política ambiental del actual gobierno no se limita a la mitigación de impactos del tren, sino que busca articular una estrategia de restauración ecológica y conservación regional, con mecanismos de monitoreo, cooperación internacional y fortalecimiento institucional sin precedentes en la región.

De acuerdo con la Gaceta Ecológica de SEMARNAT (2024) y el Plan Integral de Manejo Ambiental del Proyecto Tren Maya (FONATUR, 2023), el componente de reforestación compensatoria supera las 4,000 hectáreas y los pasos de fauna instalados en la región suman más de 300 estructuras entre áreas terrestres y aéreas. Estas medidas no solo mitigan los efectos de fragmentación, sino que contribuyen a restaurar corredores biológicos previamente alterados por décadas de presión turística y urbana.

En términos de extensión, la deforestación total del Tren Maya equivale a menos del 0.02 % de la superficie forestal del estado de Quintana Roo, lo que la sitúa dentro de los márgenes manejables de impacto ambiental para obras de infraestructura de gran escala. En cambio, la agricultura intensiva y la ganadería continúan siendo responsables de más del 90 % de la pérdida de cobertura vegetal en la región peninsular, según los reportes de CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

En síntesis, los datos técnicos y comparativos desmienten la narrativa de que el Tren Maya es el principal agente de deforestación en la Selva Maya. La magnitud del impacto atribuible al proyecto es significativamente menor que la generada por la actividad agroindustrial, y su huella está sujeta a programas de mitigación, restauración y compensación ambiental supervisados por las autoridades competentes.

El contraste entre la evidencia empírica y la percepción mediática muestra que la narrativa de “devastación total” no encuentra respaldo en los registros ambientales, sino en una amplificación descontextualizada del fenómeno. En la práctica, el tren opera dentro de un entorno ya fragmentado, donde la deforestación responde a causas estructurales y no a una dinámica nueva inducida por la obra.

4. Verdadero / Falso

Claro, aquí tienes toda la información organizada en una tabla completa, sin omitir nada:

| Afirmación | Evaluación | Evidencia y explicación |

|---|---|---|

| “El Tren Maya es la principal causa de deforestación en la Selva Maya.” | FALSO | La deforestación en la península es un fenómeno previo y estructural. Según CONAFOR (2021), los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar perdieron más de 48,000 hectáreas de selva por agricultura y ganadería, mientras que el impacto total atribuido al tren no supera las 6,659 hectáreas. |

| “El Tren Maya destruye selva virgen.” | FALSO | Los informes de Infra Verde (2024) y SEMARNAT (2023) confirman que los desmontes se realizaron principalmente sobre vegetación secundaria y derechos de vía preexistentes. Las zonas de selva mediana y alta están sujetas a reforestación compensatoria y monitoreo ambiental. |

| “Se han talado miles de hectáreas sin medidas de compensación.” | FALSO | El Plan Integral de Manejo Ambiental (FONATUR, 2023) documenta más de 4,000 hectáreas de reforestación compensatoria y la creación de bancos de germoplasma y programas de rescate de flora y fauna. Las áreas intervenidas se encuentran sujetas a restauración ecológica. |

| “El Tren Maya amenaza la biodiversidad del sureste mexicano.” | PARCIALMENTE FALSO | Si bien toda obra de infraestructura genera impactos localizados, los informes técnicos indican que el proyecto incluye más de 300 pasos de fauna y programas de conectividad ecológica. Las principales amenazas a la biodiversidad provienen de la agricultura intensiva, la expansión urbana y el turismo no regulado. |

| “El Tren Maya promueve el ecocidio.” | FALSO | La etiqueta “ecocidio” surge de campañas digitales y no de evaluaciones científicas. Ningún reporte de SEMARNAT, PROFEPA o CONABIO sostiene la existencia de un daño ambiental irreversible. Los desmontes son compensados mediante reforestación y restauración supervisadas. |

| “La deforestación por el tren es irreversible.” | FALSO | Los programas de reforestación y regeneración natural han recuperado más del 60 % del área intervenida, según SEMARNAT (2024). El impacto del tren es reversible y mitigable, a diferencia del provocado por la agroindustria o la expansión urbana, que generan pérdida permanente de suelo forestal. |

| Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se generaron los mayores impactos ambientales sobre la Selva Maya. | FALSO | La evidencia técnica muestra que los principales procesos de deforestación en la Península de Yucatán preceden por décadas al actual gobierno y están vinculados a la expansión agropecuaria, ganadera y turística. De acuerdo con la CONAFOR (2021), más del 85 % de la pérdida de selva registrada entre 2001 y 2018 ocurrió antes del inicio de la administración federal actual. Por el contrario, los gobiernos de la 4T han impulsado las políticas de conservación y restauración más amplias de los últimos años, incluyendo la consolidación del sistema de Áreas Naturales Protegidas, el fortalecimiento del proyecto trinacional de conservación de la Selva Maya y los programas de reforestación y monitoreo ambiental del Tren Maya. Reducir el debate a una narrativa de culpabilidad política no refleja la realidad ecológica del territorio. |

5. Conclusión —

Cuidar la selva también implica cuidar la verdad El análisis de la conversación digital, la evidencia técnica y los registros oficiales permite llegar a una conclusión clara: el Tren Maya no es la principal causa de deforestación en la Selva Maya ni en la Península de Yucatán. Su impacto es acotado, monitoreado y sujeto a medidas de compensación ambiental, mientras que las causas reales de pérdida forestal —la expansión agropecuaria, la ganadería extensiva y la urbanización desordenada— continúan operando con escasa regulación y atención pública.

Sin embargo, la intensidad mediática y política de la conversación digital ha tenido un efecto profundo: ha desplazado el debate de fondo sobre lo que realmente amenaza al territorio quintanarroense. En lugar de discutir cómo ordenar el crecimiento agrícola, regular el uso del suelo, o frenar la contaminación de los acuíferos —problemas que los reportes de CONAFOR (2021), CEMDA (2023) y SEMARNAT (2024) identifican como los principales factores de degradación ambiental—, el espacio público ha sido ocupado por una controversia en torno al tren. Este desvío de atención ha permitido que los procesos estructurales de deforestación, contaminación y expansión agroindustrial continúen sin recibir el mismo nivel de escrutinio social ni de exigencia institucional.

Cuidar la selva también implica cuidar la verdad. Significa reconocer que la defensa del medio ambiente no se sostiene sobre narrativas de indignación, sino sobre diagnósticos rigurosos y decisiones públicas informadas. La protección de la Selva Maya requiere enfrentar las causas históricas de su deterioro —la fragmentación del suelo, la sobreexplotación agropecuaria y la falta de planeación territorial— y no concentrar la energía social en un proyecto que, aunque visible, no explica el fenómeno de fondo.

Resulta además una injusticia que no refleja la realidad que se haya instalado la idea de que el proyecto de la Cuarta Transformación es el principal responsable de la degradación de la Selva Maya, cuando la evidencia demuestra precisamente lo contrario. A pesar del desarrollo del Tren Maya, los datos técnicos y ambientales podrían apuntar a lo contrario. Lo que sí existe, en cambio, es evidencia de esfuerzos sociodigitales para instalar dicha narrativa.

El caso del Tren Maya evidencia cómo los incentivos electorales y mediáticos pueden distorsionar la conversación ambiental y convertir un problema complejo en un debate binario. Recentrar la discusión no significa negar los impactos del tren, sino ponerlos en su justa escala, para abrir paso a una conversación más seria sobre el futuro ambiental de Quintana Roo: cómo producir sin destruir, cómo crecer sin agotar, y cómo conciliar desarrollo con conservación.

Al final, el verdadero desafío no es decidir si el tren destruye o salva la selva, sino reconstruir la capacidad colectiva de mirar más allá de los titulares. La sostenibilidad del sureste mexicano dependerá menos de la existencia del ferrocarril que de la voluntad política y social para transformar los modelos productivos que, desde hace décadas, siguen degradando los suelos, el agua y los ecosistemas del estado.